Die faszinierende Welt der Instrumente mit I!

Instrumente mit i sind nur selten populär. Dennoch gibt es viele von ihnen. Manche stammen aus weit entfernten Ländern wie der Mongolei oder Tansania.

Instrument

Der Oberbegriff für alle Instrumente. Fängt ebenfalls mit dem Buchstaben i an.

Die Instrumente werden danach eingeteilt, wie sie den Ton erzeugen. So ist die Gitarre zweifelsohne ein Saiteninstrument. Sie kann aber auch als Schlaginstrument klassifiziert werden, wenn man die Saiten ganz hart anschlägt. Ebenso das Klavier, bei dem die Saiten ganz kräftig mit Hämmern angeschlagen werden. Blasinstrumente bezeichnet man auch als „Aerophon“. Um mit ihnen Musik zu machen, benötigt man immer einen Wind. Bei den Orgeln wird der separat erzeugt. Bei Flöten oder Klarinetten hingegen bläst der Spieler in das Rohr rein.

Das Tasteninstrument ist keine eigenständige Instrumentenart. Das Klavier ist auch ein Saiteninstrument, die Orgel ein Blasinstrument. Seltene Varianten können auch als Streichinstrumente oder Zupfinstrumente (Cembalos) klassifiziert werden. Auch diese beiden Varianten sind nicht eigenständig, da sie unter dem Oberbegriff „Saiteninstrumente“ zusammengefasst sind.

Ibirongwe: Diese Instrumente mit I hält man quer!

Eine ostafrikanische Querflöte. Für die unterschiedlichen Größen des Instruments gibt es diverse Bezeichnungen. Umwere ist die große Variante, sie besteht aus Bambusrohr und ist nicht so leicht anblasbar. Die mittlere ikere und die kleine ikibiswi werden aus Schilfgras hergestellt.

Eine Ibirongwe besitzt 4 Grifflöcher, die man amabanga nennt. Um diese sowie das Mundloch in das Rohr reinzustanzen, verwendet man eine heiße Speerspitze.

Die Instrumente mit I werden vorwiegend von Rinderhirten gespielt. Als Halbnomaden betreiben diese auch Ackerbau. Früher wurde das Ibirongwe-Spiel von den Vätern an ihre Söhne weitergegeben. In den letzten Jahrzehnten scheint diese Tradition zumindest bei den Kuria-Rinderhirten ausgestorben zu sein.

Instrumente mit I: Die Idakka ist

ein Schlaginstrument!

Eine in der südindischen Tanzmusik und der rituellen Tempelmusik verwendete Trommel (Sopanam, Pujas). Man bezeichnet sie auch als Deva Vadyam oder als Sruti Tala Vadya.

Ihr Korpus ist sanduhrenförmig, man könnte auch sagen kelchförmig. Er wird aus verschiedenen Hölzern hergestellt, wie Jackfrucht, Sandelholz oder Karungali.

Die Instrumente mit I werden über die linke Schulter gehängt, mit der rechten Hand schlägt man sie mit einem Stock an. Man spielt sie daher im Stehen.

Die Idakka ist zweiseitig: das eine Fell stellt die Sonne dar, das andere den Mond. Die Spannung der beiden Felle lässt sich erhöhen, indem man die Schnüre mithilfe eines Tuchs in der Mitte des Korpus zusammenzieht. So ertönt die Idakka höher.

Inventionshorn

Ein in der Übergangsphase zwischen Natur- und Ventilhorn verwendetes Instrument (vor allem in Frankreich). Es handelt sich um ein Naturhorn mit eingeschobenem Ventilstock. So war bereits eine bessere Intonation möglich. Charakteristisch war auch der lackierte Innenbecher. Die Instrumente mit I waren in zahlreichen Basso- und Alto-Stimmungen verfügbar. Konzipiert wurden sie für Solo-Passagen.

Historische Entwicklung: Michael Leichamschneider änderte zu Beginn des 18. Jahrhunderts das Waldhorn ab. Orchestertauglich wurde es mit dem eingebauten Stimmbogen.

Dieser Stimmbogen schloss direkt am Mundrohr an. In der Mitte des 18. Jahrhunderts verlegte man ihn in die Mitte des Rohres. Das Kesselmundstück ersetzte man durch einen Trichter. Nochmals 50 Jahre später wurden Stimmbögen auf das Mittelrohr gesteckt.

Mit der Entwicklung des modernen Ventil-Waldhorns galt das Inventionshorn als überholt. In jüngerer Zeit gibt es Versuche, das Instrument wiederzubeleben (Hermann Baumann, Deutsche Naturhornsolisten).

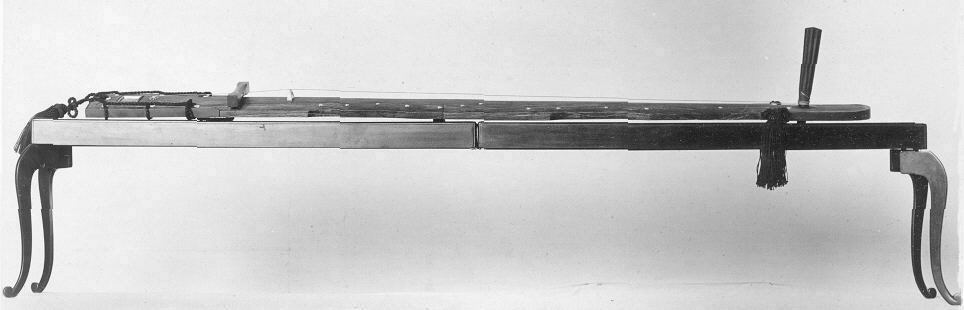

Ichigenkin

Eine japanische Brettzither aus Kiri-Holz, leicht gebogen. Sie ist auch als „Summagoto“ bekannt.

Die Instrumente mit I besitzen nur eine Saite aus Seide. Die wird angezupft. Üblich ist die Glissando-Spielart, bei der man nach dem Anzupfen auf der Saite herumfährt. Das Stimmen der Ichigenkin geht schnell und einfach. Sie hat nur einen Stimmwirbel!

Ein Resonanzkörper ist nicht vorhanden; das Brett ist nämlich nicht ausgehöhlt. Auch elektrisch wird es typischerweise nicht verstärkt. Ichigenkin-Klänge begleiten vorwiegend Gesang.

Igil

Eine Pferdekopfgeige: am Wirbelkasten schließt ein geschnitzter Pferdekopf aus Holz an. Damit ist sie eine at bashtyg igil. Die Streichlaute hat einen sehr langen Hals und einen kleinen Korpus aus Lärche oder Kiefer, seltener auch aus Fichter oder Zeder. Hochwertige Modelle werden nur aus Bäumen hergestellt, die vom Blitz getroffen wurden. Manchmal ist die Oberfläche des Korpus mit Leder überzogen.

Die Instrumente mit I haben zwei Saiten, die in Quinten gestimmt sind. Sie bestehen traditionell aus Pferdeschwanz-Haaren. Heute ist auch Nylon akzeptabel, schließlich sind synthetische Materialien länger haltbar.

Um die Saiten zu verkürzen, drückt der Spieler sie nicht wie bei der Gitarre herunter, sondern berührt sie nur mit seinen Nägeln oder Fingerspitzen.

Das Instrument wird senkrecht, leicht schräg im Sitzen gespielt. Also wie das Cello. Doch die Igil ist viel kleiner als das Cello, man stellt sie daher nicht auf dem Boden ab. Dennoch besitzen manche Modelle einen Stachel. Man muss die Saiten nicht mit dem Bogen anstreichen, sondern kann sie auch zupfen oder anschlagen. Igil-Melodien klingen tyischerweise sanft und langsam. Um sie zu spielen, benötigt man das passende Gemüt.

Die Igil stammt aus der Goguryeo-Zeit, als der heutige Südosten von China noch zu koreanisch war.

Zwar war die Igil historisch unter Nomaden zur Gesangsbegleitung verbreitet, doch heute kommt sie auch in der weit verbreiteten Popular- und Kunstmusik zum Einsatz. Oft zusammen mit anderen asiatischen Saiten-, Blas- oder Perkussionsinstrumenten.

Ideh: Eines der unbekanntesten Instrumente mit I

Ein einfaches nigerianisches Instrument der Volksmusik. An einem Grasband sind Pflanzensamen befestigt. Die Ideh kann an Armen oder Beinen befestigt werden. In Tänzen gibt sie so einen Rhythmus an.

Intonarumori

Der italienische Maler und Komponist Luigi Russolo ist vor allem für seine 1913 entwickelten Instrumente bekannt, die er Intonarumori (Lärm-Intonierer) taufte. Er setzte mit ihnen seine Vorstellungen von Musik in die Realität um.

Die Objekte mit den großen trichterförmigen Lautsprechern werden noch heute als futuristisch wahrgenommen. Werden die Instrumente mit I gleichzeitig gespielt, wird das als „futuristisches Orchester“ bezeichnet.

Denn viele Menschen denken an etwas hässliches, wenn sie in die Zukunft blicken (dazu passt auch der Begriff „Neue Musik“). Vielleicht auch deshalb, weil Töne aus der Zukunft für unsere Ohren ein wenig fremd klingen würden. Genauso wie Musik aus dem Mittelalter oder gar aus der Antike. In einem Intonarumori-Orchester bekommen wir Straßen- und Motorlärm und noch zigtausende weitere Geräusche zu hören. Sie klingen klappernd, scheppernd, schnatternd, rasselnd, aber auch summend, klingelnd und plätschernd.

Um Melodien auf einem Intonarumori zu spielen, muss man Kurbeln drehen, Knöpfe drücken und Hebel bedienen. Der eigentliche Ton wird von einer Saite in einer Box erzeugt. Und zwar, wenn ein Rad an ihr entlangstreift. Mit dem Hebel lässt sich bei den Instrumenten mit I die Spannung der Saite abändern.

Die Uraufführung mit Intonarumori-Instrumenten, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg stattfand, war ein Debakel. Dem Publikum gefiel die Musik ganz und gar nicht, es gab sogar Gewaltausbrüche. Russolo kümmerte das wenig und gab 1921 in Paris ein großes Intonarumori-Konzert mit sämtlichen seiner Instrumente.

Manche sind der Ansicht, Russolo habe mit seinen Erfindungen die heutige elektronische Musik und den Rock beeinflusst.

Imzad

Einfache afrikanische gitarrenähnliche Instrumente mit I für die Gesangsbegleitung, mit einem Kürbis-Korpus. Der Klang soll auch böse Geister fernhalten. Wir beschäftigen uns in diesem Artikel mit der Imzad.

Instrumente mit I Igemfe

Eine westafrikanische Flöte aus Holz oder Bambus in der Form einer etwas dicken, kurzen Wurst. Sie hat einen Durchmesser von etwa 3,6 cm und einer Länge von ungefähr 30 cm.

Die Instrumente mit I mit 4 Grifflöchern haben kein Mundstück, sondern nur ein Loch zum Reinblasen.

Verwendung finden sie bei Ritualen und Zeremonien, aber auch zur Unterhaltung wie auf Festen. Und zur Begleitung vokaler, gesprochener Passagen, mithilfe dessen den Zuhörern interessante Informationen vermittelt werden.

Ilapaai

Eine in brailianischen Ureinwohner-Stämmen verbreitete Trompete, das ebenfalls bei zeremoniellen und rituellen Veranstaltungen zum Einsatz kommt. Außerhalb der Stämme sind die Instrumente mit I praktisch unbekannt.

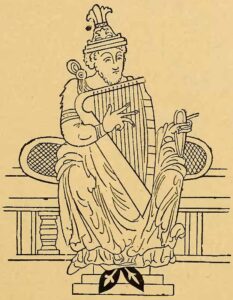

Irische Harfe: Die Instrumente mit I klingen älter, als sie sind!

Eine mit Darmsaiten bespannte keltische Harfe. Ihre Blütezeit war im Mittelalter ab etwa 1 000 n. Chr., doch sie war noch bis in die 1600er hinein in Irland bekannt.

John Egan war zu Beginn des 19. Jahrhunderts einer der angebendsten irischen Harfenmacher. Die Saiten seiner Harfe allein erzeugen leider nicht alle chromatischen Töne. Das wird mit den Haken der Saiten möglich gemacht. Durch sie wird eine Saite jeweils um einen Halbton höher gestimmt. Ansonsten weisen die pedallosen Instrumente mit I starke Ähnlichkeiten mit der modernen Pedalharfe auf. Vom Klang her ertönen sie ziemlich süß, nicht zuletzt aufgrund ihrer weichen Saiten aus Schafsdarm. Das beeindruckte vor allem den damaligen britischen Monarchen Georg IV., der mehrere irische Harfen besaß.

Die irische Egan-Harfe wird als romantisch bezeichnet, da sie in der Frühromantik erfunden wurde.

Der fleißige John Egan, der im Laufe seines Lebens tausende Harfen zusammenbaute, hat sich seinen Erfolg redlich verdient. Viele seiner Exemplare sind mit goldenen Kleeblättern auf grünem Grund auf der Oberfläche des Korpus verziert.

Einige erhaltenen irischen Harfen sind in Museen ausgestellt. Andere lassen sich mit einem Preis von zehntausenden US$ erwerben. Für viele Sammler historischer Artefakte haben sie rein dekorativen Nutzen. Doch nach einer Restaurierung und Neubesaitung taugen sie durchaus als Instrumente.

Die heute bekannte keltische Harfe ist eine Weiterentwicklung der Egan-Harfe.

Instrumente mit I: Irische Flöte ist ein ganz einfaches Wort dafür!

Obwohl sie eine leicht konische Bohrung aufweisen, gelten diese Instrumente mit I mit 6 Grifflöchern dennoch als Flöte. Man kann auf ihnen alle Töne der diatonischen Tonleiter spielen. Mit Klappen sogar die chromatische.

Die konische Bohrung unterscheidet die Objekte zudem von der Boehm-Flöte, die eine komplett zylindrische Bohrung aufweist.

Irische Flöten gibt es in verschiedenen Stimmungen. Die D-Flöte ist die einzige Variante, die nicht transportierbar ist. Verwirrend, wirst du nun wohl meinen – wieso nicht die C-Flöte? Ganz einfach: das „D“ bezieht sich nur auf den tiefsten Ton, nicht auf die Stimmung selbst.

Wenn man einfach nur reinpustet, ohne ein Loch abzudecken, wird dies als 000-000 geschrieben. Ein abgedecktes Griffloch stellen wir immer als X dar.

Auf der irischen Flöte kann man irische, keltische und schottische Volksmusik spielen.

Das Instrument besteht aus Holz, wie Kokosnuss, Palisander, Buchsbaum oder Schwarzholz, oder auch aus Kunststoff.

Irische Bouzouki

In den 1950ern wurde die Stimmung der 6-saitigen griechischen D-A-D-Bouzouki auf C-F-A-D abgeändert. So entstanden Instrumente mit I, die 8 Saiten aufwiesen (ebenfalls in Paaren). Man begann, darauf irische Volksmusik und Balladen zu spielen. In den 70ern entschied man sich für die Stimmung G-D-A-D. Donal Lunny ersetzte dann noch die Oktav- durch die Unisonosaiten.

Es gibt auch eine der Oktavmandoline nachempfundene Stimmung in G-D-A-E, außerdem A-D-A-D. Du kannst weitere Stimmungen ausprobieren, solange diese die Saiten nicht zu sehr belastet. Stimme die Saiten mit dem Stimmwirbel auf höhere Töne wie F-C-G-D oder G-D-G-D.

Obwohl sie 2 Saiten mehr hat, ist die irische Bouzouki etwas kürzer als die griechische. Sie hat daher auch nur 24 anstatt 27 Bünde.

Instrumente mit I: Die Inanga hat viele Saiten

Ein langer Trogzither aus Ruanda, üblicherweise aus hellem Holz gefertigt. Er erinnert an eine sehr flache Schale, da er an den Rändern gewölbt ist. Die Oberfläche des Resonanzbodens ist mit einfachen Symbolen verziert, wie Dreiecke, Plus-Zeichen, Ovale oder Sterne.

Die 6 – 8 Saiten sind an beiden Seiten in Kerben eingelassen. Sie können aus Fasern, Tierdarm oder Nylon / Metall (modern) bestehen. Man zupft sie mit den Fingerspitzen an. Bei vielen handelt es sich um leere Resonanzsaiten, die gar nicht angespielt werden.

Ipu

Eine Kürbis-Trommel aus Hawaii, bestehend aus zwei Kürbishälften. Die Hersteller schleifen die Oberfläche ab. Manche Ipu-Instrumente sind kunstvoll bemalt, teils mit der Holzbrenn-Methode.

In Gesängen und Tänzen geben Ipus den Rhythmus vor. Sind die Instrumente mit I auf dem Boden abgestellt, erzeugt dies einen tieferen Ton als wenn die Spieler sie in der Hand halten. Man kann sie mit einzelnen Fingern anschlagen.

Isankuni

Eine einsaitige, südafrikanische Stabzither. Sie wurde erstmals in den 1930ern beschrieben. Damals gab es schon Blechkanister, aus denen besteht der Korpus bis heute.

Man streicht die Isankuni mit einem Bogen an, auf dem Tierhaare gespannt sind.

Ibachord: Eines der wenig bekannten Instrumente mit I,

das Tasten besitzt

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Instrumentenbauer Johannes Rehboch erfunden. Es fand sich bald ein größerer Instrumentenhersteller, der mehrere Ibachord-Modelle herstellte.

Illimba

Ein afrikanisches Daumenklavier (Tansania). Die Metallzungen werden aus Abfall gewonnen (Fahrradspeichen, lange Nägel). Am Resonanzkörper befinden sich Löcher, die mit einem Spinnengewebe bedeckt sind. Dies erzeugt einen brummenden Klang, der als Begleitung zu gesprochenen Informationen passt. Viele Ilimbas sind wie die Inanga mit geometrischen Mustern verziert.

Instrumente mit I: Die Ikembe als Königs-Mbira?

Ein weiteres Lamellophon, aber nicht aus Tansania, sondern aus Uganda, dem Kongo, Burundi, Ruanda. Die Instrumente mit I wurden wohl im belgischen Kongo erfunden. Ruandische Ikembes haben einen spitzen oder flachen Resonanzkörper und eine flache oder hohle Unterseite. Die Schalllöcher der Ikembe können mit unterschiedlichen Membranen bedeckt sein. Diese beeinflussen die Klangfarbe erheblich. Auch die Zungen der Ikembe bestehen aus dünnen Müll-Metallteilen. Für jeden Ton gibt es zwei gleich lange Zungen. Sie sind aber nicht in Paaren nebeneinanader angeordnet. Stattdessen finden wir zwei Reihen vor. So ist es möglich, mit der rechten und linken Hand jeweils den gleichen Ton anzuschlagen. Die Ikembe unterstützt Gesänge wie Loblieder oder einfache Geschichten.

Inci: Nur eine weitere Blockflöte?

Auch als „Tumpong“ bekannt. Das ist eine philippinische Flöte aus Bambusrohr. Man spielt sie in privatem Kreis, beispielsweise bei Familientreffen.

Isländische Fiedel: Endlich eines

der europäischen Instrumente mit I!

Eine umganssprachliche Bezeichnung für die Fiðla.

Sie war noch im 19. Jahrhundert verbreitet. Im Norden Islands soll die Fiðla 2 Saiten und im Süden 4 gehabt haben. Andere Chronisten sprachen von einem 6-saitigen Instrument.

Die Saiten bestanden aus Schafsdarm oder Pferdehaar, ab dem Ende des 18. Jahrhunderts auch aus dünnem Messing- oder Kupferdraht. Im Gegensatz zu anderen nordischen Zithern hatte die Fiðla keine Bordunsaiten.

Der Korpus der Instrumente mit I ist rechteckig oder auch trapezförmig, also zum Wirbel-Bereich hin verjüngend.

Es gibt nur wenige schriftliche Zeugnisse oder Abbildungen von der Fiðla. In der Nidaros-Kathedrale sehen wir eine Skulptur, die auf dem Instrument spielt. Der jüngste Hinweis stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, erstmals erwähnt wurde sie im 15. Jahrhundert. In der Anfangszeit war sie am schwedischen Königshof verbreitet.

Ikoro: Instrumente mit I, oder doch nicht?

Der Begriff Ikoro hat 2 Bedeutungen.

Einerseits handelt es sich um ein Maulbeer-Holz, in der Fachsprache als Milicia excelsa bekannt. Es wächst in Zentral- und Westafrika. Das Holz ist ziemlich robust und reißt kaum. Insofern ist Ikoro also gar keines der Instrumente mit I.

Aus Ikoro-Holz hergestellte Instrumente haben einen runden und warmen Klang.

Gerne werden afrikanische Djembe-Trommeln aus Ikoro-Holz hergestellt. Der Resonator sorgt für einen kräftigen Bass-Klang. Auch die Stücke, aus denen ein Oud-Korpus besteht, sind oft aus Ikoro, kombiniert mit Walnuss.

Ikoro bezeichnet auch eine wenig bekannte afrikanische Trommel, die im Igbo-Genre Verwendung findet.

Igba

Eine Trommel aus Nordafrika, die zu den Tomtoms gezählt wird. Sie hat einen komplett zylindrischen Korpus. Es gibt kurze und ziemlich lange Igbas. Sie sind so dünn wie eine Röhre. Kurze Varianten schlägt man mit dem Stock an, lange mit der Hand. Die Igba fand bei freudvollen Veranstaltungen Verwendung, sie wurde aber auch zur Überbringung guter oder schlechter Nachrichten gespielt.

Igbo: Ebenfalls keines der Instrumente mit I?

Das ist tatsächlich kein Instrument, sondern ein nigerianischer Musikstil.

Instrumente, die speziell für Igbo verwendet werden, werden manchmal als Igbo+Namen bezeichnet und sind insofern auch Instrumente mit I. Beispielsweise die Igbo-Flöte, die eigentlich Oja heißt.

Ikh khuur

Diese mongolischen Instrumente mit I werden manchmal mit der Igil verwechselt. Sie sind jedoch viel größer, es handelt sich nämlich um moderne Kontrabässe. Sie haben keine lange Tradition, da sie erst im 20. Jahrhundert erfunden wurden.

Wie bei den Pferdekopfgeigen schließt auch am Hals der Ikh khuur ein Pferdekopf an. So ist das Instrument doch ein ziemlich ungewöhnlich erscheinender Kontrabass. Der Korpus ist außerdem eckiger als der westliche Kontrabass, etwa trapezförmig, und ein wenig kleiner. Das Instrument hat 2 – 4 Saiten. Sie werden mit einem Weidebogen angestrichen.

Ishaka Ube

Eine Variante der Shekere. Das ist eine Kugel mit Griff, über dem ein Perlennetz gespannt ist. Bei der Ishaka Ube besteht der Körper aus Kürbis und ist mit Samennetzen bespannt. Die Instrumente mit I klingen aggressiv und lebendig.

Ieta

Darunter verstehen manche eine Bogenharfe mit 7 Saiten, die unter Sammlern verbreitet ist, die sich Pygmänen nennen. Sie leben im Kamerun, Kongo und der Zentralafrikanischen Republik.

Das Zupfinstrument ist auf einem quaderförmigen Holzblock befestigt. Begleitet wird sie zu Klatsch-Rhythmen, Trommelschlägen und murmelnden Gesängen. Musik und Geräusche sind sehr wichtig für die Pygmänen, da sie in Wäldern leben, die keinen klaren Blick in die Ferne ermöglichen. Sie achten daher mehr auf ihr Gehör.

Izeze: Wie heißt das Plural der Instrumente mit I?

Im Wagogo-Stamm in der Mitte des Landes Tansania verbreitet. Es handelt sich um eine Stachellaute mit einem Frauenkopf über dem Hals.

Das Instrument besteht aus einem Kalebasse-Korpus und einem stabähnlichen Hals. Die Saiten unterscheiden sich deutlich in ihrer Länge. Die langen Stimmstäbe befinden sie nämlich mehrere Zentimeter weit auseinander.

Es gibt keine fest vorgelegte Saitenzahl. Am praktischsten sind 3 oder 4 Saiten, es gibt aber auch welche mit 14. So unterscheidet sich auch die Länge der Stimmwirbels je nach Modell.

In Anatolien streicht man die Izeze mit einem Bogen an, in Afrika zupft man sie an

Man bezeichnet die Instrumente mit I auch als Zeze oder Endingid.

Verwirrend für Menschen, die nur europäische Sprachen kennen: Mazeze ist die Mehrheit von Izeze! Ein Izeze, zwei Mazeze.

Es gibt keine Musiklehrer, die einem Izeze beibringen können. Das musst du selber tun. Ein Tipp: Ziehe dir erst einmal eine typische Wagogo-Tracht an! Mit der Laute in der Hand siehst du dann schon aus wie ein richtiger Izeze-Spieler.

Ingoma

Eine ostafrikanische Trommel aus Holz, wahrscheinlich aus Uganda stammend, heute jedoch besonders in Burundi bekannt. Die meisten, aber bei weitem nicht alle Varianten haben zwei Felle.

Als Membran wird auf beiden Seiten Kuhfell verwendet. Außer bei der kleinen, zylindrischen Engalabi-Trommel, die ist mit Eidechsenhaut bespannt. Westliche Nachahmungen bestehen aus Zebrafell, so sehen die Instrumente mit I partymäßig aus.

Neben der Engalabi gibt es noch die Bakisimba, Nankasa und Empuunya. Diese vier Trommeln werden im Ensemble gespielt. Nicht-zylindrische Varianten haben ebenfalls zwei Felle auf beiden Seiten, doch sie verjüngen sich zur Unterseite hin. Damit weisen die Felle unterschiedliche Durchmesser auf.

Die Herstellung einer originellen Ingoma ist eine komplizierte Angelegenheit. Man muss den Baumstamm aushöhlen, bis eine 2 Zentimeter dicke Wand übrig bleibt. Bei einer einfelligen Ingoma schnitzt man den Boden so, dass drei Füße übrig bleiben. So ist der Resonanzkörper unten immer offen, selbst wenn er steht. Das erzeugt einen sehr resonanten, charakteristisch hallenden Klang.

Die Ingoma soll einen heilenden Effekt haben. Sie ruft gute Geister herbei.

Iworo

Nigerianische Beinrasseln. Sie Sind – oh Wunder – in der Tanzmusik verbreitet. Das Band ist mit Samen versehen.