Klarinette oder Oboe lernen - oder doch lieber beides?

Was ist schwieriger zu lernen: Klarinette oder Oboe? Ganz klar die Oboe. Denn sie besitzt ein doppelt gewickeltes Rohrblatt. Wir werden uns hier aber nicht vorwiegend mit dem Aufbau der Instrumente beschäftigen, sondern mit den Gemeinsamkeiten, Unterschieden, ihrer Herkunft und den verschiedenen Varianten.

Amerikanischer Oboenspieler

Gemeinsamkeiten zwischen Klarinette und Oboe

Klarinette und Oboe sehen sich ziemlich ähnlich. Beide bestehen in der Regel aus schwarzem Grenadilholz und sind in schwarzer Farbe gehalten. Sie haben silbrigfarbene Klappen. Einzelne Varianten sind auch aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, wobei bei Klarinetten doch deutlich seltener dieses Material verwendet wird als bei Oboen.

Die Klappen sehen silbern aus oder manchmal auch gelblich (Messing). Sie bestehen jedoch aus Neusilber, einer Legierung aus Nickel, Zink und Kupfer. Da wird der Betrachter also hinters Licht geführt. Er erkennt noch eher, dass Metall-Klarinetten nicht aus Silber sind, da sie nicht so schön glänzen.

Wer sich ein wenig auskennt, merkt schnell, dass es sich bei Klarinette und Oboe um Holzblasinstrumente handelt. Beide Instrumente haben ein Rohrblatt, das der Spieler durch Luftdruck in Schwingung versetzt.

Oboe und Klarinette sind fast gleich lang. Der Unterschied der beiden Standard-Modellen beträgt nur etwa 3 Zentimeter. Generell beträgt die Länge

sowohl von Klarinette als auch von Oboe etwa 65 Zentimeter.

Sowohl Klarinette- als auch Oboenrohre bestehen traditionell aus Schilfrohr (Arundo donax).

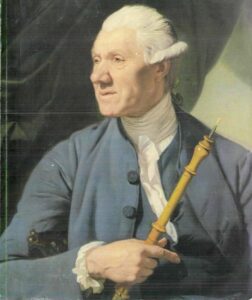

Klarinettenspieler (Bild von Johannes Reekers)

Unterschiede zwischen Klarinette und Oboe

Vom Aussehen her: die Klarinette sieht wegen ihres kleinen Schalltrichters konischer aus. Wobei beide Instrumente zumindest leicht konisch sind, nicht nur die Glocke. Tatsächlich ist es jedoch die Oboe, die komplett konische Rohre besitzt. Sieht nicht so aus, aber das doppelte Rohrblatt ist ja auch nicht sonderlich auffällig. Die Bohrung der Klarinette ist eher zylindrisch als konisch.

Die Oboe hat keinen klassischen Schalltrichter, sondern eine abgerundete Glocke. Sie besteht aus Holz. Ansonsten sieht die Klarinette in der Regel dicker aus.

Die Klarinette hat ein Mundstück mit Blattschraube, kein „Rohr“ wie die Oboe:

Und, der Laie wird es vielleicht zunächst gar nicht wissen: die Standard-Oboe klingt höher als eine B-Klarinette. Und deshalb energischer und lustiger, quengeliger. Nicht so ruhig und sanft wie die Klarinette. Ein Beispiel dafür, dass lange nicht nur das Material des Instruments für die Klangfarbe verantwortlich ist, sondern auch die Beschaffung des Luftkanals. Gerade bei der Klarinette: da gibt es spitze, breite und besonders lange Rohrblätter.

Wird ein hartes Klarinettenblatt eingeschoben, ertönt unser Instrument noch dunkler.

Oboen bekommen aufgrund der konischen Bohrung harmonischere Schwingungen zustande und erzeugen so vollere Töne. Tiefe Frequenzen werden abgestrahlt. Am „blechernen“, nasalen Klang ist das konische Doppelrohr Schuld, obwohl wir über ein Instrument aus Holz reden. Die beiden Rohrblätter berühren sich, wenn hineingeblasen wird. Die entstehende Schallwelle wird reflektiert.

Die Oboe hat ein doppeltes Rohrblatt, zusammengehalten mit Metallstäben. Die Klarinette ist ein Instrument mit einfachem Rohrblatt.

Oboen besitzen geschlossene Tonlöcher, jene von Klarinetten sind typischerweise offen. Klarinetten-Klappen haben dafür Polster, damit keine Luft entweicht.

Oboe ist schwieriger erlernbar als Klarinette. Es ist eine Herausforderung, den Luftstrom in den beiden Rohrblättern richtig zu koordinieren. Auch Klarinette ist kein Sonntagsspaziergang: es erfordert einiges an Übung, den Luftstrom zu kontrollieren. Doch da musst du nur in ein Rohr blasen.

Der Klarinettist bedeckt seine unteren Zähne mit der Unterlippe, auch damit das Mundstück nicht beschädigt wird. Wäre nicht ganz so schlimm, da es sich immerhin auswechseln lässt. Nicht möglich bei der Oboe, darum bedecken Oboisten obere und untere Vorderzähne mit ihren Lippen. Das ist auch anstrengender als nur die Unterlippe bedeckt zu halten. Auf Dauer ist beides kein richtiger Spaß.

Das Mundstück liegt bei der Klarinette zu fast anderthalb Zentimetern im Mund des Spielers.

Töne lassen sich mit der Klarinette auf unterschiedliche Weise erzeugen. Das bedeutet, dass man auch andere Klappen abdecken kann, um denselben Ton zu erzeugen. Das ist bei der Oboe bei viel weniger Tönen möglich.

Die Klarinette hat einen größeren Tonumfang (vier Oktaven) als die Oboe (zweieinhalb Oktaven). Für gewöhnlich ist die Klarinette in B gestimmt und die Oboe in C.

Klarinetten gibt es ab einem günstigeren Preis wie Oboen. Dagegen unterscheidet sich der Preis bei den hochwertigsten Varianten gar nicht so sehr voneinander (circa 10 000 Euro). Da ist es dann egal, ob Klarinette oder Oboe.

Vibratospiel ist bei der Oboe viel weiter verbreitet als bei der Klarinette. Am ehesten führen Jazz-Klarinettisten Vibrato-Züge auf ihrem Instrument aus. Manche sagen, Rachen und Kiefer sollten beim Klarinetten-Spiel nicht bewegt werden, das müsse man beim Vibratospiel tun. Man kann viel mit der Zunge anstellen und das Instrument häufig überblasen. In diesem Sinne sind die Töne der Klarinette doch schwieriger zu kontrollieren als bei der Oboe. Während man einen Ton spielt, dürfen Finger und Lippen nicht verrutschen. Gerade bei schnellen Stücken eine schwierige Sache.

Daher ist die Oboe auch eher was für die klassische Musik. Sie fügt sich nicht so gut in die moderne Popularmusik ein wie die Klarinette. Jeder Kenner der europäischen Klassik, sei es Barock, Impressionismus oder Romantik, kennt die bekannten Oboen-Werke von Bach und Händel.

Die Oboe kann aufgrund ihres vollen Klanges ernst klingen. In Orchestern wird sie zu Markierungen und Andeutungen benutzt.

Manche meinen, die Klarinette füge sich passender in Streichensembles ein als die Oboe.

Generell lässt sich auch sagen, dass die Klarinette für Soloauftritte zu schwach ist, außerdem klingt sie zu tief. Da ist die Oboe besser geeignet.

Weiterer interessanter Unterschied: nicht alle Klarinetten-Hersteller fertigen Oboen an und umgekehrt. Aber die großen, wie Yamaha und Buffet stellen schon beides her.

In „Peter und der Wolf“ kommt sowohl eine Klarinette als auch eine Oboe vor. Macht die Besetzung Sinn?

Der Aufbau von Klarinette oder Oboe

Die Glocke einer Oboe ist auch als Stöpsel oder Klingel bekannt. Wer sich die verschiedenen Oboen-Arten ansieht, erkennt, dass die Glocke zahlreiche Formen annehmen kann. Die Klarinette hat immer einen einfachen, charakteristischen Schalltrichter.

Der Hauptteil einer Oboe wird in Ober- und Unterstück eingeteilt. Da befindet sich das silberne „Gerüst“, für den Spieler sind hier die Klappen von Bedeutung.

Zwei Klappenarten befinden sich über den anderen. Oktavklappen sind dazu gedacht, um in eine höhere Oktave zu wechseln. Registerklappen verändern das Instrument nur um einzelne Töne. Generell verschieben sich die Metallstäbe beim Bedienen einer oder mehrerer Klappen. Die Oboe ist kein Blechblasinstrument: die Vibration im Rohr sorgt nur für die Unterbrechung des Luftstroms. Der Ton an sich entsteht durch den Wind, nicht durch Lippenvibration.

Klarinetten haben ebenfalls einen Ausgang (Schalltrichter), außerdem Ober- und Unterstück, an dem die komplette Klappmechanik hängt. Die Stimmung des Instruments ist maßgeblich von der Birne abhängig, die das Oberstück mit dem Mundstück verknüpft.

Tatsächlich gibt es größere Klarinetten, bei der Ober- und Unterstück ein einzelnes Teil ist. Aber auch da bedient der Spieler die oberen Klappen mit der linken und die unteren mit der rechten Hand.

Die unterschiedlichen Arten von Klarinette oder Oboe

Klarinette

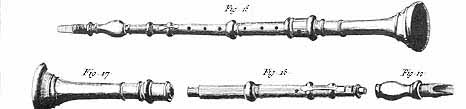

Denners Klarinette hatte nur wenige Klappen

Es gibt zahlreiche verschiedene Klarinetten-Arten.

Piccolo-Klarinette: Nur halb so lang wie die Standard-Klarinette. Moderne klassische Komponisten finden an ihr Gefallen. Trotz ihrer geringen Länge weist die Piccolo-Klarinette ein großes Klangspektrum auf, das mit ihren 17 Klappen bespielt werden kann. Die Piccolo-Klarinette kann unterschiedliche Stimmungen aufweisen, wie G, Es oder D. So weicht auch die Tonhöhe der unterschiedlichen Modelle mehrere Töne voneinander ab.

Die Sopraninoklarinette ist etwas speziell. Verdi und Bartok schrieben Stücke für sie, außerdem ist sie in der italienischen Militärmusik verbreitet. Ihre Länge beträgt etwa 30 Zentimeter, sie ist also zwischen der Piccolo- und der Sopranklarinette angesiedelt.

Ein Sopran-Modell ist die glänzend klingende Es-Klarinette. Sie findet in Sinfonie- und Blasorchestern Verwendung. Sie hat einen Tonumfang vom G3 bis zum Eb7.

B-Klarinette: Die gebräuchlichste Klarinette. Man bezeichnet das Sopran-Modell daher auch als Standard-Klarinette. Tonumfang: D-Terz bis zur B-Sexte.

A-Klarinette: Einen Halbton tiefer gestimmt als die B-Klarinette, daher auch etwas länger. Gut für Ensemble-Aufführungen geeignet. Der Ton wird als warm und fein wahrgenommen. Der Tonumfang befindet sich zwischen dem dritten C# und dem sechsten A.

C-Klarinette: Für die klassische Musik sehr gut geeignet, außerdem in Klarinettenchören und Ensembles. Besonderheit: sie ist, im Gegensatz zu allen anderen Klarinetten, nicht transportierend. Die Noten ertönen tatsächlich so, wie sie auf dem Notenblatt zu sehen sind. Dafür findet die C-Klarinette viel zu wenig Beachtung, da B- und A-Klarinetten ihre Töne abdecken können. Dennoch besitzt sie einen spezifischen Klang. Der aber nur für das geschulte Klarinettenohr hörbar ist. Tatsächlich ist der Unterschied minimal.

D-Klarinette: Findet eher in exotischen Werken Verwendung. Ihre Popularität hat ebenso wie die der C-Klarinette nachgelassen.

E-Klarinette: Neben der B-Klarinette gut für Anfänger geeignet. Das kleine, hoch klingende Instrument besitzt einen scharfen Klang.

Altklarinette: Eine tiefe Es-Klarinette, in Blaserorchestern weit verbreitet. Von der Stimmung und der Länge her zwischen der Bass- und der B-Klarinette angesiedelt. Sie besitzt einen gebogenen Hals. Das Instrument wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Iwan Müller erfunden.

Bassklarinette: Der Wagner-Liebling ertönt eine Oktave tiefer als die B-Klarinette. Das Instrument wurde von Adolphe Sax erfunden. Früher in A oder C gestimmt, verwendet man heute vorwiegend die B-Stimmung. Die Bassklarinette ist vielseitig einsetzbar, im Jazz, in Orchestern und der Filmmusik. Schon in der Wiener Klassik war sie in Form der etwas anderen Bassettklarinette von Gilles Lot gern gesehen (siehe Mozart, KV 581 und KV622). Ihr Tonumfang reicht vom Altsaxophon bis hin zum Fagott. Klappenanzahl: 18 – 24.

Kontra-Altklarinette: Mache Bands verwenden diese Klarinette. Sie kann aber auch im Orchester zum Einsatz kommen. G4 ist ihr höchster Ton.

Kontabassklarinette („Büroklammerklarinette“): Eine tiefe Klarinette, mit einer Länge von stolzen 2,3 Metern. Sie eignet sich besonders für Renaissance– und Mittelalter-Musik, außerdem für Blasorchester. B4 ist der höchste Ton der Kontabassklarinette.

Okto-Kontabassklarinette: Ein experimentelles Modell, fast zweieinhalb Meter lang.

Für Anfänger wird die B-Klarinette empfohlen. Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein. Die Es-Klarinette ist schwieriger zu spielen, da sie einen höheren Luftdruck erfordert.

Klarinette d’Amore: Ein historisches Instrument mit einem lieblichen, weichen Bassett-Klang. Komponisten verwendeten sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts für ihre Orchester- und Kammerwerke, auch schon Johann Christian Bach und Henri de Croes. Charakteristisch ist ihr birnenförmiger Schalltrichter. Deshalb verwechseln manche sie mit der Oboe. Mittlerweile ist das Instrument gar nicht mehr so historisch, da es moderne Nachbauten aus den 2010ern und aktuell den 2020ern gibt. Unsere zeitgenössischen Komponisten machten sich gleich ans Werk und schrieben Stücke (auch in Adagio-Tempo). Im „Ghost of Motion“ trauert Chris Bench seinem Freund Robert Schuck nach.

Bassethorn: Ein der Altklarinette ähnliches Instrument, aber in F gestimmt anstatt in Es.

Kunststoff-Klarinette: Eine günstigere Klarinette für Anfänger. Wie der Name vermuten lässt, besteht sie aus synthetischen Materialen anstatt aus Metall (wie die kurzen, hohen Modelle) oder Holz. Ihr Klang ist nicht so hochwertig, weshalb man mit ihr nicht vor einem großen Publikum auftreten sollte.

Oboe

Bei der Oboe sieht die Einteilung ein wenig anders aus. Eigentlich ist die Oboe kein eigenständiges Instrument, sondern eine große Familie. Sie alle besitzen ein Doppelrohrblatt. Verwirrend: die Standard-Oboe bezeichnen wir einfach als „Oboe“. Sie ist in C gestimmt und hat einen Tonumfang vom dritte B bis zum sechsten G.

Romantiker konnten sich noch mit der nasalen deutschen Oboe zufrieden geben. Heute ist sie jedoch außerhalb der Grenzen Österreichs ziemlich verpönt. International ist die französische Oboe akzeptabel. Sie hat eine dünnere Bohrung. Die oberen Register der deutschen Oboe sollen angeblich einen kräftigeren Klang erzeugen. Dickere Rohrblätter erzeugen jedoch auch einen raueren Ton.

Richard Strauss lobte die französische Oboe. Er soll diesen Oboen-Stil durchgesetzt haben. Auch der Franzose Fritz Flemming setzte sich als Oboenspieler bei den Berliner Philharmonikern für die französische Oboe ein. Dass die Deutsche Oboe noch immer in Wiener Orchestern Verwendung findet, daran sind wohl die Habsburger Schuld, die eine Veränderung im Orchester ablehnten.

Daumenplatten-Oboe: In britischen Musikschulen bekannt. Die Thumbplate-Clarinet hat zwei Daumen-Klappen. Durch die kann man auch die vorderen Grifflöcher bedienen. So ist ein leichteres Spiel möglich.

Die Garklein-Oboe hat einen ziemlich simplen Namen. Englisch sprechende Menschen haben den Begriff in ihre Sprache übernommen. Diese „Piccolo-Oboe“ ist auch wirklich ziemlich klein.

Tenor-Oboe: Ein historisches Instrument in F-Stimmung.

Englischhorn: Eine Oboe mit S-Bogen und bauchförmigem Schalltrichter.

Oboe d’Amore: Eine transportierende A-Oboe aus dem Barock.

Auch das von einem schwäbischen Instrumentenbauer im Auftrag von Richard Wagner entwickelte Heckelphon zählt zu den Oboen.

Die Geschichte der beiden Instrumente

Der Ursprung der Oboe ist nicht eindeutig geklärt. Sie tauchte im Frankreich des 18. Jahrhunderts auf, also eher gegen Ende der Barockzeit. Die Klarinette hingegen war durch die gesamte Barockzeit hindurch ein häufiges Instrument im Orchester und in der Kammermusik.

Ein antiker Vorläufer der Klarinette ist die mittelalterliche Schalmei. Ein antiker Vorläufer der Oboe ist die antike Zurna.

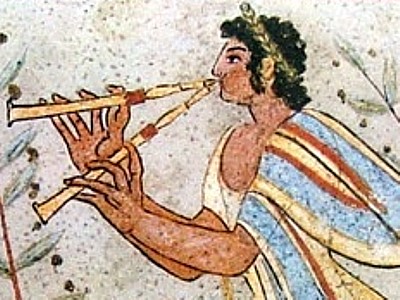

Instrumente mit zwei Rohrblättern gab es schon in der Antike. Beispielsweise in Form der griechischen Aulos, bei der der Spieler zwei angewinkelte Flöten anbläst, und der römischen Tibia. Derartige Objekte kennen wir auch aus dem Alten Ägypten (3000 v. Chr).

Die Entwicklungsgeschichte der Rohrblattinstrumente von der Antike bis hinein ins Mittelalter und in die Neuzeit zu rekonstruieren, das ist eine Aufgabe für die Wissenschaft.

Viele glauben auch, Doppelrohrblatt-Instrumente seien für viele Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Bis man im 13. Jahrhundert die Schalmei erfand, eine Weiterentwicklung der Calamus, die von der arabischen Zurna abstammt. Die gab es nämlich schon ein paar Jahrzehnte vor der Schalmei. Mit der verengten Bohrung und den kleinen Grifflöchern, die man im 16. Jahrhundert entwickelte, bahnte sich scheints der Weg für die Erfindung der modernen Oboe an.

Auch von der Schalmei kannte man im späten Mittelalter viele Varianten, die in jeweils unterschiedlichen Musikrichtungen Verwendung fanden. Es gab Sopran- und tiefe Bass-Varianten.

Ein hoch klingendes Holzblasinstrument mit 2 – 3 Klappen hat ein Franzose erfunden. Als Erfinder der „Hautbois“ gilt allgemein Jean Hotterre. Jacob Denner befasste sich damit, wie man Klappen an dieser frühen Oboe anbringen kann. Mit der Registerklappe, vormals als „Bindeklappe“ bezeichnet, der Standardisierung des konischen Rohres und der Anbringung zahlreicher weiterer Klappen entstand die moderne Oboe. Endlich war es auch möglich, Es-Töne zu spielen.

Woher kommt die Klarinette?

Eine Vorform der Klarinette wurde um 1700 von Johann Christoph Denner entwickelt, dem Vater von Jacob Denner. Das was so etwas wie ein Chalumeau. Aber mit zwei Klapen, um die höheren Register zu bespielen. So war aber immer noch nicht das Spielen aller Töne der chromatischen Tonleiter möglich. Deshalb wurden im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts weitere Klappen hinzugefügt. Bereits 1780 hatte das Instrument 11 Klappen, heute sind es ungefähr doppelt so viele. Iwan Müller erfand eine Klarinette mit 13 Klappen („Müllerklarinette“). Er brachte an seinem Löffelklappsystem auch Lederpolster an. Mit Heinrich Bärmanns Klarinette lässt sich das Instrument in Rückwärtsrichtung abspielen. Und der Mathematiker Theobald Boehm brachte die Ringklappe an. Hyacinthe Eléonore Klosé gilt als Erfinder des Boehm-Systems.

Zusätzliches

Hoffentlich hat du dich jetzt entschieden, ob du Klarinette oder Oboe lernen willst. Es gibt so viele verschiedene Varianten – Reiche müssen nur zugreifen! Doch zum perfekten Spieler zu werden, dafür reicht Geld alleine leider nicht aus…