Musik des Mittelalters: Tänze, Komponisten und Noten

Ab dem Jahr 500 war das Römische Reich entgültig untergegangen und es begann das Mittelalter. Und als Christoph Kolumbus 1491 auf einer Karibikinsel landete, war es wieder vorbei. Vielleicht schon vorher, als die Italiener versuchten, die Ideen des antiken Roms und Griechenlands wieder aufleben zu lassen. So können wir den Begriff Spätmittelalter auch in Prä-Renaissance umwandeln.

Jeden einzelnen Entwicklungsschritt der Musik des Mittelalters werden wir nicht in einem Artikel behandeln können. Ohnehin sind darüber erstaunlich wenige Zeugnisse erhalten geblieben.

Wie spielten die Menschen Musik im Mittelalter?

Viele unter uns sind musikalische Analphabeten. Das heißt, sie können keine Noten lesen. Doch fast alle können Buchstaben und Zahlen schreiben und lesen.

Im Mittelalter konnten die allermeisten nicht schreiben und lesen. Dementsprechend konnte kaum einer Noten lesen. Stelle dir vor, du betrittst im Jahre 1300 ein europäisches Dorf, und keiner kann Noten lesen. Und dennoch hört man überall Musik. In jedem Dorf erklangen andere Melodien. Ein Rebec-Spieler baute sich sein Instrument selbst und erfand dann seine eigenen Melodien. Diese Musik des Mittelalters ist heute für immer verloren, da keiner sie aufschrieb.

Heute hören wir alle den gleichen Radiosong. Im Mittelalter war die musikalische Vielfalt paradoxerweise viel größer. Weil die Menschen zwei Sachen nicht konnten: Noten lesen und Audiodateien abspielen. An jedes Geräusch, das man je hörte, konnte man sich nur noch erinnern.

Doch bleiben wir in unserem Dorf. Irgendwann kam ein Sänger vorbei und trug beeindruckende Erzählungen vor. Er verpackte sie in harmonische Melodien. Die Menschen waren so begeistert, dass ein paar mit dem Lernen von Noten anfingen. So gab es immer mehr Siedlungen, in denen es notenlesende Leute gab.

Doch selbst, wenn in einer Region immer noch niemand Noten lesen konnte, behielten es einige im Kopf und spielten / sangen die Melodie weiter. Das ist genauso wie bei normalen Erzählungen und Legenden.

Zwischen 1200 und 1500 schrieben einige wenige Gelehrte dicke Bücher, in denen Werke der Musik des Mittelalters festgehalten sind. In „Llibre Vermell de Montserrat“ sind die Lieder von Mönchen aufgeschrieben, die auf Pilgerfahrten gesungen wurden. Es gibt auch ein portugiesisches Manuskript, in dem Lieder zu Ehren der Jungfrau Maria, der Mutter von Jesus niedergeschrieben sind.

Derartige Werke sind interessant für Musikhistoriker und Musikbands, die Mittelalter-Musik spielen. Von vielen Melodien ist der Urheber unbekannt, da die Musik des Mittelalters durch andere Menschen weiter überliefert wurde.

Elemente der mittelalterlichen Minnesänger-Musik sind in der modernen Volksmusik vorhanden. Und über die Volksmusik tauchen sie in unserer Popularmusik im Hiphop, Pop und Rock auf.

Musik von vor der Barockzeit bezeichnen wir schlicht als Alte Musik. So auch die Musik des Mittelalters. In das heutige kulturelle Klima passt eine solche Musik nicht, sie klingt irgendwie seltsam und merkwürdig. Weshalb sie auch nicht sehr bekannt ist. Aber im entsprechenden Rahmen passt es wieder. Beispielsweise, wenn sie auf alten Burgen und in Klöstern gespielt wird. Oder selbst in einer Altstadt mit Fachwerkhäuser-Architektur, dort aber eher während der Dämmerung.

Techniken der Musik des Mittelalters

Borduntöne waren sehr beliebt. Das fällt uns heute auch auf mittelalterlichen Instrumenten wie der Nyckelharpa auf, die hat nämlich eine ganze Reihe von Bordun-Saiten. Die Drehleier hat auch zwei und ein Dudelsack ein Bordun-Rohr. Ein Bordunton entsteht bei Saiteninstrumenten wie Nyckelharpa oder Drehleier durch Resonanz der nicht gespielten Bordunsaite. Diese hält eine konstante Höhe ein.

Der Gregorianische Gesang entstand um 670 herum. Da war ein Papst namens Gregor der Bischof von Rom. Die katholische Kirche spielte im Mittelalter die zentrale Rolle und vieles wurde nach dem Papst oder nach anderen Geistlichen benannt. Der Gregorianische Gesang war eine Revolution, da Kirchenlieder bisher ohne Begleitung vorgetragen wurden. Zwar war er noch immer monodisch, doch lithurgische Elemente hielten nun Einzug.

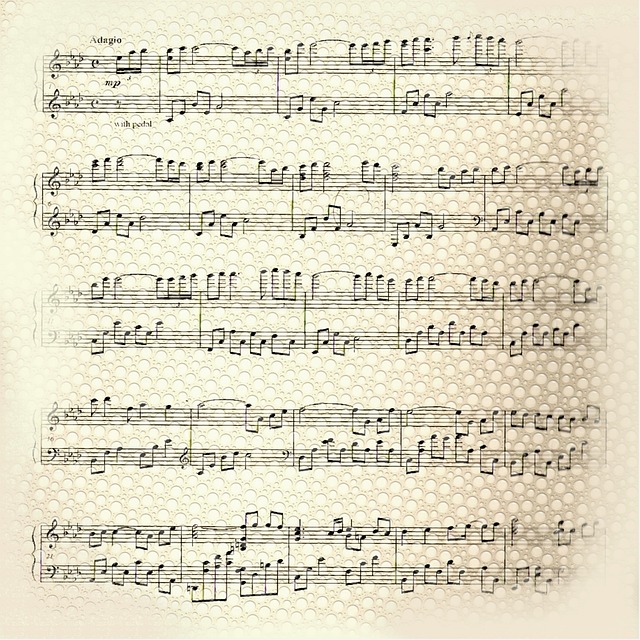

Bei den Noten griff man ab 1300 auf die Mensuralnotation zurück. Geistliche Musik wurde häufiger niedergeschrieben, weltliche kaum. Auf manchen mittelalterlichen Schriften sind die Noten verwischt und verwässert, sodass es Historikern Mühe bereitet, sie zu entziffern.

Berühmte Komponisten des Mittelalters

Unter den mittelalterlichen Komponisten sind fast ausschließlich geistliche Kirchenleute zu finden. Sie waren die ersten, die eine Musiktheorie entwickelten, also quasi die Musik des Mittelalters „entschlüsselten“.

Hildegard von Bingen

von Bingen mit ihren Nonnen-Schülerinnen

Eine Klosterfrau, Beraterin und Heilerin des 11. Jahrhunderts. Als Musikerin ist sie nicht sehr bekannt. Sie schrieb Lieder für den Gottvater, Maria und Jesus, den Heiligen Geist und für Chöre.

Francesco Landini (135 - 1397)

Der Italiener spielte Orgel, schrieb Gedichte, komponierte Musikstücke, baute Instrumente zusammen und forschte darüber hinaus mit astrologischen Methoden. Das Multitalent konnte sich komplexe Melodien sehr schnell merken. Zu derartigen Tätigkeiten hatte er sehr viel Zeit, da er nichts anderes machen konnte. Er erblindete als 9-jähriger aufgrund einer Pockenerkrankung. Und dennoch wusste er immer, wo die Tasten auf seiner kleinen Orgel oder die Saiten auf seiner Harfe waren und begeisterte das Publikum mit seinem Spiel.

Adam de la Halle (1250 - 1306):

Musik des Mittelalters besonders unterhaltsam

Ein Hofdichter vom Grafen von Artois. Deshalb starb der Franzose auch in Neapel, Italien. Der Troubadour (Minnesänger) verfasste satirische Stücke und Spottlieder.

Leonel Power (-1445)

Der englische Komponnist war in der Kapelle von Thomas, dem Duke of Clarence angestellt. Er schrieb zahlreiche Messen und Motetten im Chanson-Stil.

Petrus de Cruce (1270 - vor 1345)

Dieser französische Geistliche gilt als Erfinder des perkussiven Notationssystems. Mit dieser Schreibweise wurde das Triplum die wichtigste der drei Stimmen. Cruce komponierte polyphone Stücke für Kapellen. Darunter auch eine Reihe an Offizien. Seine Motetten werden der Alten Musik zugerechnet (Ars Antiqua).

Musik des Mittelalters: Diese Lieder

sind uns erhalten geblieben

Merry it is while sumer ilast (während dem Sommer ist es fröhlich): Ein englisches Lied aus dem 13. Jahrhundert, der Verfasser ist unbekannt. Das Pergament wurde im 19. Jahrhundert beschädigt wiedergefunden. Wahrscheinlich gibt es noch weitere Strophen, die verloren gegangen sind. Das Lied ist leicht verständlich: das lyrische Ich erzählt vom Winter oder Spätherbst und sehnt sich nach dem sommerlichen Vogelgesang zurück. Die Nächte werden immer länger und kälter. Damals empfanden die Menschen Kälte viel bedrohlicher als heute. Viele starben, weil sie kaum mehr Nahrung bekamen. Man konnte die Lebensmittel zwar salzen, aber Salz war sehr, sehr teuer. Man nimmt an, dass die Person, die das Lied aufschrieb, eher wohlhabend gewesen ist. Schließlich konnte sie sogar Noten lesen und schreiben. Das sorgt für einen Widerspruch. Möglicherweise erzählte der Verfasser von den Sorgen ärmerer Menschen.

Sumer is icumen in (Der Sommer ist gekommen): Diese Musik des Mittelalters können wir in einem dicken, 800 Jahre alten Manuskript nachlesen. Das Gedicht ist in mittelenglischer Sprache geschrieben. Da fällt uns der Begriff „cuccu“ auf. Das heißt „Kuckuck“, ganz ähnlich wie wir heute in deutscher Sprache die Laute bezeichnen, die ein Kuckuck von sich gibt. Das Mittelenglische hatte mehr Ähnlichkeiten mit dem heutigen Deutschen, da es eine Variante des Altniederdeutschen ist. Wir bekommen auch die Begriffe niemals, springt, nach und Ehrfurcht zu lesen. In „Sumer is icumen in“ begrünen sich die Bäume von Neuem und Ochs und Ziege springen umher.

Im Hinblick auf die Dichtung waren die Barden noch stärker von der Antike beeinflusst. Ihre Liedtexte handelten von Göttern und der Liebe. In Südeuropa sang man von ritterlichen Heldentaten.

Höfische Musik des Mittelalters (ab 700 n. Chr.)

Die höfische Musik in Schlössern, Bugen und Herrenhäusern sollte den Zuhörern Freude bereiten. Es musste immer auch ein Augenschmaus für den Herren gewesen sein. Tanzen in luxuriösen Kostümen war Pflicht. Anders als bei den Bauern, die ihre einfache Alltagskleidung trugen, wenn sie tanzten. Durchaus konnten sich die Zuschauer überraschen lassen: kommt nun eine ruhige oder eine besonders lebhafte Tanzeinlage?

Die Tänze vor dem Spätmittelalter waren ziemlich langweilig. Man sagt auch „konventionell„. Die Tänzer führten immer wieder die gleiche Bewegungen aus, liefen dabei auf Zehenspitzen und machten Sprünge. Das ist anders beim choreografischen Tanz, der intensiv eingeübt werden muss. Musik des Mittelalters hatte erst in der Spätphase (14. Jahrhundert) komplexere Rhythmen, die auch choreografische Tänze erlaubten.

Nicht-höfische Tänze

Der beliebteste Tanz war immer der Kreistanz, bei dem die Tänzer einen Kreis bildeten. Zunächst handelte es sich bei Kreistänzen um konventionelle Tänze. Im Spätmittelalter wurden sie auch chroeographisch, beispielsweise in Form des Linientanzes.

Im Mittelalter führte man an Ostern Eiertänze auf. Da lagen rohe Eier in einem Muster verstreut am Boden. Die schnellen Tänze um die Eier herum beherrschten nicht viele Leute. Die meisten traten irgendwann versehentlich auf ein rohes Ei und hatten den Schleim an ihren Füßen. Es gab auch Tänze um andere Gegenstände herum wie auch um Bäume (Maitanz).

Eine Variante des Maibaumanzes ist der englische Morris-Tanz. Morris kommt vom Begriff „Mauren“. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es sich um einen arabischen Tanz handelt. Jedoch habe John of Gaunt den Engländern den Tanz beigebracht, nachdem er aus Spanien zurückgekehrt sei. Dafür hatte der Morris-Tanz ziemlich wenig mit Iberien oder Arabien zu tun, da die Tänzer Stöcke trugen und Charaktere aus englischen Sagen darstellten. Dennoch trugen sie Glöckchen an den Füßen, die beim Tanzen herrlich schepperten. Eine Tradition, die heute besonders in spanischsprachigen Ländern verbreitet ist.

Eine Vorstufe der modernen Weihnachtslieder sind die mittelalterlichen Weihnachtsliedertänze.

Landtänze waren die Tänze der Bauern, Hoftänze die der Monarchen und Landbesitzer / Lehnsherren.

Zu den Landtänzen zählten Ländler und Kontratanz. Im österreichischen Ländler dreht man sich oft im Kreis und klatscht dabei (ganz einfache Musik des Mittelalters). Es handelt sich um einen eher langsamen Tanz. Die Komponisten der Renaissance und Neuzeit schrieben viele instrumentale Kontratanz- und Ländler-Stücke. Sie sollen die mittelalterlichen Tanzbewegung in musikalische Form kleiden, sind aber nicht immer zur Tanzbegleitung geeignet.

Vor dem 13. Jahrhundert teilte man noch streng in weltliche und religiöse Musik des Mittelalters ein. Generell gab es im Mittelalter kaum Instrumentalmusik, es wurde fast immer dazu gesungen. Heute kennen wir die Messen von Bach und seinen Söhnen. Im Mittelalter wurde als Begleitung zu religiösem Gesang höchstens die Orgel verwendet und kein Orchester.

Man teilte die Musik des Mittelalters also immer in zwei Gruppen ein: bäuerlich und wohlhabende Tänze, religiöse und weltliche Musik. Gegen Ende des Mittelalters vermischte man die weltliche immer mehr mit der religiösen Musik. In der Renaissance gab es keine zweigeteilte Unterscheidung mehr. Die tauchte erst wieder im 20. Jahrhundert auf, und sie ist ist bis heute bekannt. Nun unterteilen wir die Musik nämlich in zwei Gruppen: Kunstmusik (klassische Musik, Tanzmusik) und Popularmusik (Pop, Rock, Jazz, Blues, Hiphop, Schlager, House, Country..).

Der Unterschied zwischen dem frühen und damals: innerhalb der beiden Musikgruppen (also religiös und weltlich) gab es, im Gegensatz zu heute, kaum eine Unterscheidung. Das hatte einerseits kulturelle Gründe, da Musik im Mittelalter nur ein Geschäft einzelner Personen war. Man verkaufte nicht Millionen Platten, die von denen gekauft werden, die das Genre hören. Andererseits beschäftigten sich nur sehr wenige Menschen mit Musiktheorie.

Weltliche Gesänge erzählten von Liebe und heldenhaften Legenden. Sie wurden von umherziehenden Musikern vorgetragen. Im deutschsprachigen Raum waren diese als Minnesänger bekannt, in Frankreich als Troubadoure und in Nordeuropa als Skalden.

Ganz wilde Bewegungen führte man beim irischen Jig-Tanz auf. Die dazu gespielten Rhythmen haben aber eine klare Struktur, sie sind im Dreivierteltakt gehalten.

Ballett entstand noch vor dem Ende des Mittelalters. Wir wissen, dass es 1489 für den italienischen Herzog Galeazzo in Mailand aufgeführt wurde. Ab dem 16. Jahrhundert war es als höfische Musik unter Adeligen sehr beliebt.

Gerade gegen Ende des Mittelalters wurde der Totentanz immer beliebter. Ab dem 14. Jahrhundert lassen sich zahlreiche Malereien von tanzenden Skeletten finden. Beim Totentanz wird der Tod zelebriert, beim geistlichen Heiligentanz das Leben.

Vokale Musik des Mittelalters: 2 Beispiele

Der Begriff Motette heißt auf französisch einfach „Wort“, vielleicht stammt er auch von movere, also sich bewegen ab. Als musikalische Gattung entstand es im 13. Jahrhundert, ging aber ab der Wiener Klassik unter. Bei der Motette erfindet man einen neuen Text und greift auf ein bereits vorhandenes Organum zu. Am Anfang war die Motette für die weltliche Musik bestimmt. Ab etwa 1450 verbreitete sie sich in der Kirchenmusik. Motetten wurden zu einem ernsten Werk, wobei es je nach Land Unterschiede gab. Die geistliche Musik des Mittelalters wurde verweltlicht – ein wichtiger Schritt vom Ars Antiqua (Alte Musik) hin zum Ars Nova (Neue Musik).

Die Motette wurde im Mittelalter als etwas sehr elitäres empfunden. Nur sehr gebildete Menschen können den Inhalt einer Motette verstehen. Es wurden nämlich mehrere Gedichte in unterschiedlichen Sprachen gleichzeitig vorgetragen!

Ballata: Eine im 13. und 14. Jahrhundert sehr weit verbreitete vokale Tanzmusik. Der Gesang beginnt mit einem Refrain und mehreren anschließenden Strophen. Das Lied endet mit der ersten Strophe.