Pauke: Der König unter den Trommeln!

Pauken sind Schlaginstrumente, die einen kesselförmigen Bauch aufweisen und üblicherweise mit so genannten Schlägeln gespielt werden. Sie sind eine Weiterentwicklung diverser arabischer Trommeln. Verwendet werden sie heute vorwiegend in der klassischen Musik (Sinfonie und Orchester).

Aufgrund seines pochenden Klangs bezeichnet man das Instrument auch als „Herzstück des Orchesters“.

Aufbau der Pauke

Pauken bestehen heute in der Regel aus Messing oder Kupfer, die Spielfläche aus synthetischen Materialien oder Tierhaut. Kunststoff ist langlebiger als Tierfell.

Pauken haben einen Durchmesser zwischen 50 und 80 Zentimetern. Das Membran ist nicht direkt auf dem Kessel aufgespannt, sondern auf einem Metallring.

Je größer die Pauke, desto tiefer der Klang. Die meisten Pauken sind stolze 800 bis 100 Zentimeter hoch.

Wir unterscheiden die Pauken insbesondere danach, auf welche Weise sie sich stimmen lassen.

Vor 1870 gab es nur handgespannte Pauken. Die gibt es heute immer noch, aber man muss jede einzelne Schraube gleichmäßig festziehen oder lockern, um sie zu stimmen. Bei den Griffpauken gibt es einen Griff, mit dem man den Reifen justieren und damit die Spannung des Fells verändern kann. Bei der Pedalpauke lässt sich die Stimmung während dem Spielen mit dem Fuß verändern. Die Spannung erhöht sich beim Bedienen des Pedals. Am schwächsten ist sie, wenn das Pedal nicht bedient wird.

Moderne Stücke verlangen oft vier Pauken mit einem Durchmesser von 23, 26, 29 und 32 Zoll. Also 58 bis 80 Zentimetern. Dabei dient die kleinste Trommel zum Anspielen hoher und die größte zum Anspielen tiefer Töne. Von der Größe des Membrans ist der Tonumfang abhängig. Für das mittlere C eignet sich vielleicht eine 26-Zoll-Trommel, aber ein 23-Zoll-Modell ist dafür eindeutig zu hoch.

Das Gewicht einer typischen Pauke beträgt 45 bis 60 Kilogramm.

In der Barockzeit gab es nur ein Paukenpaar (hohe und tiefe Pauke). Es war in Quarten gestimmt (Tonika und Dominante). Beethoven zählte zu den ersten, der drei Pauken verlangte.

Die Spielstöcke des Schlagzeugs

Zum Anspielen der Pauke werden Schlägel verwendet, die warme und tiefe Töne erzeugen. Die Schlägel selbst bestehen aus hochwertigem Holz wie Eiche oder Ahorn. Die Spitze, mit der die Trommel angeschlagen wird, kann auch aus synthetischen Materialien hergestellt sein.

Viele bevorzugen Bambusgriffe. Damit sich der Schlägel wenigstens ein bisschen nach Bambus anfühlt, wird das Holz einfach ausgehöhlt.

Manche meinen, die Materialien von Spielstöcken und Trommelfell müssten kombiniert werden. Zu Flanell passt ein Membran aus Ziegen- oder Kalbsfell besonders gut. Das hängt dann auch noch mit dem Hersteller zusammen. Da kann man sehr weit ins Detail gehen.

Weichere Schlägel erzeugen bessere Tremolos. Der Spieler schlägt mehrmals schnell auf die Spielfläche drauf. Das klingt dann wie ein einzelner, langer Ton. Bei Schlägeln, die ein hartes Material aufweisen, ertönt jeder Schlag deutlich – das hat dann nicht mehr viel mit Tremolo zu tun.

Selbstverständlich sind die Schlägel-Typen auch vom gespielten Stück abhängig. Viele Stravinsky-Werke verlangen Schlägel, die einen hellen, hohen Ton erzeugen. Dasselbe Muster lässt sich bei Brahms-Kompositionen erkennen. Für Berlios-Stücke eignen sich besonders mittelschwere Schlägel, für Wagner und Mendelssohn hingegen leichte.

Schlägel für andere Schlagzeug-Typen

Mit Besen bekommt man keinen besonders lauten Ton hin. Sie eignen sich in kleinen Räumen und ruhigen Umgebungen. Verwendung finden Besen vorwiegend in kleinen Jazz-Bands.

Stäbe sind ein wenig spärlicher konstruiert als die bekannten Pauken-Schlägel. Wie die Besen erzeugen sie eine geringere Lautstärke. Eine Besonderheit an ihnen ist, dass sie nicht aus einem Stück Holz hergestellt sind, sondern aus zahlreichen Dübeln. Wer bislang nur mit Schlägeln gespielt hat, wird sich erst einmal an den Klang von Stäben gewöhnen müssen.

Auch für Tanzmusik gibt es wieder spezielle Spielstöcke.

Für laute Musik wie Rock und Metal werden Stöcke mit einem besonders großen Volumen benötigt.

So ist eine Pauke gestimmt

Der Kessel einer Pauke kann aus verschiedenen Metallarten und Legierungen bestehen, wie Bronze, Nickel, Kupfer, Stahl oder Messing. Der Klang ist von der Metallart abhängig.

Die Stäbe, mit denen das Fell auf dem Kessel befestigt ist, sollten beim ersten Stimmen dieselbe Spannung aufweisen wie der Stimmstab. Also zunächst locker, ziehen Sie dann alle Schrauben gleichmäßig fest. Mit dem Anziehen der Stangen im Uhrzeigersinn veränderst du die Tonhöhe. Das Kontrollieren der Obertöne lässt sich am Rand der Spielfläche austesten. Um die Tonhöhe zu stabilisieren, schlägt man nach dem Anziehen einmal kräftig auf die Mitte des Membrans.

Tipps zum Spielen der Pauke

Es hat sich als internationaler Standard durchgesetzt, dass man tiefe Pauken links und hoch klingende, kleinere rechts vom Spieler plaziert. Der deutsche und österreichische Standard weicht davon ab. Hier finden wir die tief klingende Pauke rechts und die hoch klingende links vor. Für Klavierspieler, die Pauke lernen möchten, ist sicherlich der internationale Standard sinnvoller.

Es gibt unterschiedliche Weisen, den Griff der Pauke zu halten. Man unterscheidet zwischen der deutschen und der französischen Methode. Bei der deutschen Griffweise wird der Schlägel zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. Das wird Anfängern, die bereits ein anderes Schlaginstrument beherrschen, vertraut vorkommen. Vergleichbar ungewöhnlich ist die französische Griffweise, bei der der Schlägel oben mit dem Daumen festgehalten wird.

Typischerweise sind Paukennoten im Bassschlüssel notiert.

Es erfordert einiges an Fingerspitzengefühl, die richtigen Töne zu treffen. Im Unterricht spielt der Lehrer eine Note auf seinem Instrument, beispielsweise auf einem Klavier oder einer Klarinette. Der Schüler muss genau hinhören und den richtigen Ton auf der Pauke anschlagen.

Man kann das Trommelfell an der Seite (hinten, vorne, links, rechts) oder in der Mitte anschlagen. Die exakte Tonhöhe ändert sich dadurch nicht, allerdings die Obertöne. Geordnete Schwingungen entstehen beim Anschlagen in der Nähe des Reifens. Wird das Fell hingegen in der Mitte angeschlagen, bekommen die Zuhörer den charakteristischen nachhallenden Bassklang nicht zu hören.

Die Pauke verstimmt sich leichter, wenn man sie am Rand festhält. Fasse sie stattdessen an den Streben an.

Die Geschichte der Pauke

Pauken sind eine uralte, antike Instrumentenfamilie. Schon vor mehr als 2 000 Jahren gab es paukenähnliche Trommeln im Mittleren Osten und in Griechenland, hier vor allem in der Form des Tympanons. Noch heute wird die Pauke in vielen Sprachen „Tympano“ in der Einzahl und „Timpani“ im Plural genant (Englisch, Italienisch). Im Französischen bezeichnet man sie als Timbale / Timbales.

Der Ursprung des deutschen Begriffs „Pauke“, der auch im Niederländischen zu finden ist, ist nicht eindeutig geklärt. Er erinnert irgendwie an „pochen“. Im Mittelhochdeutschen gab es bereits den Begriff „puke“. Mit der Zweiten Lautverschiebung wurden viele Monotonge durch Doppelvokale ersetzt, also „Pauke“, „Haus“ (vorher Huus) und so weiter.

Die Israeliten verwendeten paukenähnliche Instrumente in ihren Zeremonien.

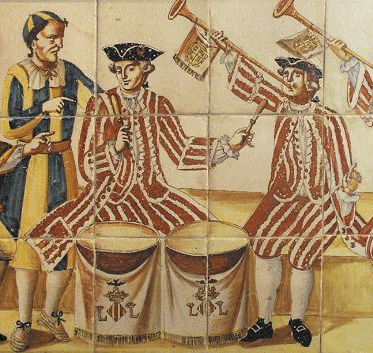

Die Naker ist eine frühere Version der Pauke. Araber befestigten das Instrument auf Kamelen und spielten darauf. Im Mittelalter waren berittene Märsche verbreitet („Kavalleriekapellen“). Die Reiter spielten auf ihrer Pauke, während sie auf ihrem Pferd ritten.

Die Hochkultur der Römer ging vor 500 nach Christus unter und es begann das Mittelalter. Die Araber behielten ihre Kultur bei und änderten ihre Naqqaras ab.

Mal was ganz anderes: ein Saiteninstrument aus dem Mittelalter!

Früher waren Pauken noch kleiner, damit man sie vor den Bauch binden konnte. Diese Modelle wurden im 13. Jahrhundert von Arabien nach Europa importiert, und zwar über Konstantinopel. Ihr Durchmesser betrug nur etwa 21 Zentimeter, nicht 60 – 75 wie heute.

Von Ungarn aus gelangte die Pauke nach Frankreich. Ladislaus der Fünfte brachte sie 1457 auf seiner Reise mit.

Erst um 1500 herum wurden die größeren Modelle in Frankreich bekannt. Doch bereits zuvor erfanden die Europäer den Spannreifen als Alternative zum Festnageln des Fells auf der Pauke.

Besonders europäische Monarchen fanden Gefallen an der Pauke, da sie mächtig und kraftvoll klingt.

Monteverdi war einer der ersten europäischen Komponisten, der 1607 in seiner Oper L’Orfeo die Pauke eingliederte. Matthew Locke schrieb 1673 sein Orchester „Psyche“ mit Pauke. Ein weiterer früherer Pauken-Komponist war Jean-Baptiste Lully. In seiner 1675 verfassten Oper „Thesee“ bekommen wir Pauken zu hören. Damals war das Instrument noch als Überraschungsmoment gedacht, und nicht unbedingt, um gezielte Melodien und Harmonien zu spielen.

Wahrscheinlich war es Johann Sebastian Bach, der Mozart und Haydn später dazu animierte, Pauken in Orchestern und Sinfonien zu verwenden.

Bach schrieb mehrere Chor-Stücke, in denen dazwischen immer wieder Paukenmusik zu hören ist. Paukenschläge sind auch in Beethovens Neunter Sinfonie zu hören. Hector Berlioz verlangte in seinen Werken ganz spezifische Paukenschlägel. Er notierte das Material auf dem Notenblatt (Filz, Holz, Metall…). Für besonders laute Klänge gab er auch die Anzahl der Pauken pro Stimme vor. Ein beeindruckendes Werk ist die Oper Grand Messe de morts (1837) von Hector Belioz, mit ganzen 16 Pauken!

Vor Beethoven wurden Pauken im Abstand von Quinten oder Quarten gestimmt, da dies eine der zahlreichen Regeln war, die Barock-Komponisten in ihrem gepflegten und geordneten Barock-Musikgarten einhielten. Beethoven testete neue Varianten aus, wie die Simmung im Abstand einer ganzen Oktave, kleinen Sexten oder verminderten Quinten. Später schrieb Richard Wagner für mehrere Paukensätze.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhr die Pauke eine Reihe von Neuerungen. Zwar wurden gegen Ende des 15. Jahrhunderts Stimmschrauben verwendet („Maschinenpauken“). Doch man musste sie alle einzeln lockern und wieder festdrehen, um das Instrument zu stimmen. Glücklicherweise wurde der Stimmgriff erfunden, mit dem man die Spannung des Fells leichter verändern konnte. Und in den 1880ern erfand der sächsische Militärmusiker Carl Pittrich das Pedal für die Pauke. Dieses System wurde in den 1920ern von William Ludwig und Robert Daly ausgebaut.

Pauken mit einem Pedalsystem nach Pittrich bezeichnen wir noch heute als „Dresdner Pauken“.

Das Pedal ermöglicht es, tiefere Basslinien zu spielen. Das haben Komponisten wie Bartok, Strauss oder Nielsen erkannt.

Mit dem Pedal wurde es fortan möglich, Glissandi zu spielen, indem man es nach dem Anschlagen bedient und damit die Spannung verringert oder erhöht. Im 20. Jahrhundert schrieben Komponisten wie Samuel Barber Stücke, in denen drei oder mehr Pauken im Glissando-Modus zu hören sind.

Hans Schnellar, Paukist der Wiener Philharmoniker, erfand zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Wiener Pauke. Um bei ihr die Tonhöhe zu verändern, muss man am Reifen drehen.

Seit den späten 1950ern findet die Pauke Einzug in amerikanische Genres wie Jazz, Rock´n´Roll, Rock und Hiphop.

Marschpauken aus Fiberglas wurden in den 1970ern in der Militärmusik beliebt. Das Instrument wurde dann aber zum Auslaufmodell, nachdem man sie nicht mehr vor dem Bauch getragen im Gehen spielte, sondern auf den Boden stellte. Nicht besonders praktisch für Spielmannszüge.

Diese Personen sind mit der Pauke erfolgreich geworden

Cloyd Duff (1916 – 2000): Ein Paukenvirtuose des 20. Jahrhunderts. Er war zwar kein Pauken-Hersteller, fertigte aber selbst Stöcke und Felle an. Seine Stöcke waren einzigartig und hochwertig. Duff war 40 Jahre lang im Cleveland Orchestra in Ohio, USA tätig. Ein guter Paukenspieler wie Cloyd Duff kannte sich natürlich mit dem Reinigen der Membran-Oberfläche aus. Ein wichtiges Thema. Denn die Tonhöhe verändert sich signifikant, wenn sich Ablagerungen auf dem Fell ansammeln.

Elliot Carter (1908 – 2012): Der Komponist ist für sein Paukenwerk Eight Pieces for Four Timpani bekannt.

Roland Härdtner: Ein Paukist der Badischen Philharmonie Pforzheim. Er wurde am Badischen Konservatorium Karlsruhe ausgebildet. Bekannt wurde er für seine Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach.

Paul Yancich: Ein Musiker, der von 1981 bis 2023 als Paukist des Cleveland Orchestra aktiv war. Er bildete zahlreiche Schüler aus, die heute als Paukisten in den verschiedensten Orchestern aktiv sind.

John Bonham (1948 – 1980): Einer der besten Rock-Schlagzeuger des 20. Jahrhunderts. Er spielte Becken und Congas, später auch Kesselpauken.

Rainer Seegers wurde 1952 in Dessau / Sachsen-Anhalt geboren und studierte in den 1970ern Schlagzeug in Hannover / Westdeutschland. Zeitlebens war er als Solo-Pauker aktiv. Erst beim Staatstheater Braunschweig, dann beim Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester, dem Bayreuther Festspielorchester und von 1982 – 2019 bei den Berliner Philharmonikern.

Werner Thärichen (1921 – 2008): Ein erfolgreicher deutscher Schlagzeuger, aktiv an der Berliner Volksoper und den Staatsopern in Berlin und Hamburg. Thärichen war international als Dirigent tätig und gewann 1964 den Robert-Schumann-Preis der Stadt Düsseldorf. Er komponierte sechs Dutzend Werke, viele davon wurden zu seinen Lebzeiten uraufgeführt.

Markus Rhoten: Ein Deutscher mit US-amerikanischen Eltern, sein Vater war Trompeter. Markus war an der Hochschule der Künste in Berlin Student. Aktiv als Musiker spielte er für die Staatsoper Mannheim, im Bayerischen Rundfunk und im Berliner Symphonieorchester. Heute lebt Rhoten in New York City.

Dan Moshayev: Israelischer Klarinettist und Pauker. Das Blasinstrument lernte er an der Musikschule, sein Vater brachte ihm das Schlagzeug-Spiel bei.

Jonathan Haas: Er wurde in den 80ern als Pauker bekannt und trat in Rock-, Jazz- und Klassikbands auf.

Wer stellt Pauken her?

Ludwig Drums: Käufer erhalten die Möglichkeit, hochwertige Kupfer-Pauken mit Doppelring zu erwerben. Der hat den Zweck, den Kessel vom Stimmmechanismus besser abzukapseln, was zu einem volleren Klang führt.

Yamaha Corporation: Selbstverständlich fertigt Yamaha Pedal-Pauken mit Glissandi-Funktion an. Yamaha stellt die Pedale nach der Dresdner Methode her. Der renommierte Instrumentenhersteller verspricht Pauken mit klarem, rundem und sattem Klang.

Premier Percussion: Die Elite Pedalpauke ist der Stolz des Instrumentenherstellers. Sie besitzt eine parabolische Kupferschale, einen abgewinkelten Stimmzeiger, verstellbare Rollen, rutschfeste Gummipedale und einen verchromten Spannreifen. Premier Percussion bietet auch Konzert-Pedalpauken an. Sie besitzen einen mit Pulver beschichteten Spannreifen. Die Rollen sind höhenverstellbar und gleichmäßig angeordnete Radialstangen.

Adams Musical Instruments: Die 1970 von Andre Adams gegründete Instrumentenfirma stellt Marimbas, Xlophone, Glocken, Vibraphone und eben auch Pauken her. Aktuelle Modelle bieten den Spielern einen verbesserten Mechanismus für die Pedalbewegung an. Die Kupferpauke der zweiten Generation besitzt einen verchromten Stahlring. Besonders hochwertig sind die Pauken der Baroque Series. Sie kosten bis zu 5 000 Euro und sind im Barock-Stil (18. Jahrhundert) gehalten. Damit eignen sie sich besonders für Wiener-Klassik-Orchester, Bach und Vivaldi. Sie haben natürlich keinen Kessel. Aufgefallen ist uns auch die gehämmerte Kupferpauke mit Feinstimmer, mit einem Preis von fast 20 000 Euro. Bei ihr ist die Spannung gleichmäßig auf allen Stimmschrauben verteilt.